はまぐりの特徴

はまぐりは、日本人にとって昔から親しまれてきた食材で、ひな祭りや結婚式には欠かせないもの。

縄文時代の貝塚からはまぐりの殻がたくさん出土しているので、縄文人が好んで食べていたとされています。

はまぐりという名前の由来は、浜辺にある栗(浜栗)に形が似ていることからだといわれています。

はまぐりは、マルスダレガイ科の二枚貝。

東北地方以南から九州にかけて分布。

内湾の砂泥底の、水深10mくらいまでを生息域としています。

2本の水管を出しプランクトンを食べ、産卵期は5~10月頃です。

はまぐりの近縁にちょうせんはまぐりというものがあります。

はまぐりより一回り大きくて、碁石の最上の材料とされています。

色や形が似ていて、もともと対になっていたもの同士でしか重ならないことから、平安時代には貝合わせという遊びが貴族の間で流行しました。

はまぐりは、砂をはかせないと食感が悪くなります。

2~3%程度の塩水につけ、4~5時間かけて砂をはかせるといいでしょう。

大型のはまぐりは、カラ付きのまま、焼きはまぐりや酒蒸しなどにすると美味しいです。

小型のはまぐりは、カラ付きのまま、潮(うしお)汁にするといいでしょう。

焼きはまぐりにする場合は、クエン酸やビタミンCを含んだレモン汁をかけるのがおすすめ。

ビタミンCは風味をよくするだけでなく、鉄の吸収を助けるので、栄養素を効率よく摂ることができます。

汁は、うま味と栄養の宝庫なので、できるだけこぼさないようにして食べましょう。

焼きハマグリにする場合は、ちょうつがい(貝のつけ根の部分)を切ってから焼くと、汁がこぼれないです。

また、はまぐりは上品な味で強いうま味を味わうことができますが、加熱し過ぎると身がかたくなるので、注意が必要になります。

はまぐりの旬

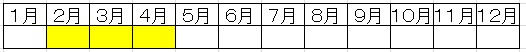

旬のカレンダー

ひな祭りの季節である産卵前の春が旬で、一番美味しくなっています。

夏は、産卵のために味は劣ります。

はまぐりの産地

はまぐりは、あさりよりも水質の変化に敏感。

水質汚濁と埋め立てによる干潟の消失によって、獲れる数が少なくなってきています。

国産物は、有明海や周防灘・伊勢湾等、限られた場所で穫れています。

ただ、漁獲量は少ない。

市場に出回っているのは、中国や韓国産のしなはまぐりが多くなっています。

はまぐりの上手な選び方

- 殻の色にツヤがあり、持った時に重たいもの。

- 表面がなめらかで殻をかたく閉じたもの。

- 貝同士をぶつけたときに澄んだ音が出るもの。

- 口が半開きなものは、鮮度が落ちているので避けたほうがいいでしょう。

【はまぐりのカロリーや栄養はコチラ】

▶▶蛤(はまぐり)のカロリー一覧と糖質!栄養や効果なども紹介