とうもろこしの特徴

とうもろこしは、中央アメリカが原産であり、米や小麦と並ぶ世界三大穀物のひとつ。

1万年も前からメキシコでは栽培植物とされていましたが、これをコロンブスがヨーロッパへ持ち帰ったことにより、世界中に広まっていきました。

日本へはポルトガル船で長崎に伝わり、明治時代の北海道開拓を機に本格的な栽培が始まりました。

とうもろこしは、そのまま食べる以外にも、飼料や缶詰・サラダ油・燃料などさまざまな形で使われています。

糖質やたんぱく質が多いので、家畜にとっては重要なエネルギー源になります。

世界的には、乾燥させて穀物として利用されるのが大部分。

日本で販売されているものは、甘みが強くみずみずしいスイートコーンと呼ばれるタイプであり、そのまま食べるものになります。

とうもろこしは、皮をむいたものを焼いてしょう油をつけたり、粒をかき揚げやバター炒めにしたり、コロッケやスープなどにしてよく食べられています。

鮮度が命であり、収穫後24時間たつと栄養が半減し、味や栄養価は落ちるので、買ってきたらすぐに調理したほうがいいでしょう。

ゆでる直前に皮をむき、ひげを取り除いた後、水からゆで沸騰してから3分で火を止めます。

取り出した後は予熱で仕上げるのがよく、甘みを活かし風味を逃さないためにも、あまり煮すぎないのがコツになります。

包丁でそぐ

とうもろこしをそのまま食べるのではなく、炒めものや揚げものなど、粒で使いたいときには、包丁でそぐといいでしょう。

とうもろこしを適当な長さに切った後、まな板に立て、包丁を使いまっすぐにそぎます。

芯と実の境目であるギリギリの部分から垂直に包丁を降ろしていくと、むだなくきれいにそぐことができます。

とうもろこしの種類

とうもろこしは、年々、糖度の高い品種が開発されるようになってきています。

| ヤングコーン | |

|---|---|

| ベビーコーンとも呼ばれています。

とうもろこしの幼い穂で、芯まで丸ごと食べることができます。 いちばん内側のやわらかい皮とひげは、いっしょに食べても美味しいです。 |

|

| バイカラーコーン | |

| 甘みが強く、日本の主流になりつつある品種。

黄色粒種と白粒種をかけ合わせた品種であり、黄色と白の粒が3対1の割合で並んでいます。 |

|

| ハニーバンダム | |

| 日本では主に北海道で栽培。

見映えが良く、大きくて甘いので人気の品種になります。 |

|

| ピーターコーン | |

| 黄色い実の中に白い実がまじっているのが特徴。

実がやわらかく、カスが残らないので人気があります。 |

|

とうもろこしの旬

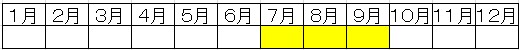

旬のカレンダー

とうもろこしといえば夏というイメージがあると思いますが、基本的には7~9月が旬。

ただ、都道府県によって旬は少し違っていて、北海道は8~11月・茨城県は6~8月・千葉県は6~9月・群馬県は7~10月・長野県は7~11月が旬になっています。

とうもろこしの産地

|

都道府県別収穫量(農林水産省 平成24年統計 参照) |

|---|

| 北海道 全国収穫の47.5%の構成比 121,300t |

| 千葉県 全国収穫の7.0%の構成比 17,800t |

| 茨城県 全国収穫の5.6%の構成比 14,200t |

国産のとうもろこしは、暖地で収穫されたものが4月から出回り初め、6月~8月がピークになり、北海道など冷涼地のものが10月まで流通しています。

日本は世界最大のとうもろこしの輸入国であり、日本で流通しているほとんどのとうもろこしは、輸入ものになります。

その約9割がアメリカからの輸入で、米の年間生産量の約2倍もあり、その多くは家畜の飼料用として使用されています。

とうもろこしの上手な選び方

- 押したときに実がへこむくらいのもの。

- 緑色が鮮やかで、粒がぎっしり詰まっているもの。

- 実が固いものは育ちすぎなので避けたほうがいいでしょう。

- ひげの数は粒の数と同じなので、ボリュームがあるのは粒が多い証拠。

- 皮を取り除いた状態で売られている場合もありますが、なるべく皮つきのものを選びましょう。

とうもろこしの保存法

とうもろこしは、鮮度が落ちやすいので、余った場合はゆでて冷蔵保存するといいでしょう。

ひげを切り取り、外皮をはいで塩(水1リットルに大さじ2)を加えた熱湯で、強火で5~10分ほどゆでます。

ゆであがったら冷まし、保存袋に入れて冷蔵保存すると、3~4日間は美味しく食べることができます。

また、実をこそげ取って冷凍しておくと、炒めものやスープなどに活用できるので便利です。

【とうもろこしのカロリーや栄養はコチラ】

▶▶▶とうもろこしのカロリー一覧と糖質!栄養や効果なども紹介