玉ねぎの特徴

玉ねぎの原産地においては、中央アジアや西アジアなどいろいろな説がありますが、エジプトやヨーロッパでは紀元前から栽培されていたらしいです。

神様のお供えになったり、ピラミッドを作った人々はエネルギー源として、生の玉ねぎをかじって仕事をしたといわれています。

また、中世ヨーロッパでは、その独特な香りから魔除けとして使われていました。

日本で本格的な栽培が始まったのは明治時代からであり、西洋料理の普及とともに広まりました。

玉ねぎには、神経を安定させる効果があるとされていて、「寝つけないときには玉ねぎスライスを枕元に」といわれるほどです。

玉ねぎには、味が濃厚で辛味がある秋冬の玉ねぎと、みずみずしい食感である春夏の新玉ねぎがありますが、それぞれに適した調理法があります。

秋冬の玉ねぎは、じっくり加熱することで甘みが引き出され、深いうま味が味わえるので、煮込み料理に向いています。

春夏の新玉ねぎは、水っぽく、煮込み料理には向いていないので、生で食べるか炒めものなどにして食べるのがおすすめです。

玉ねぎの成分で最も多いのは糖質。

砂糖では出せない自然な甘みとうまみが特徴になります。

玉ねぎは、炒めれば炒めるほど甘みが強くなり、コクも出ます。

カレーなどに使う時は茶色くなるまでよく炒めると美味しくなります。

玉ねぎは、肉じゃがやハンバーグに入れたり、天ぷらや炒めもの・オニオンスープなどにすると美味しいです。

生食用は、切った後冷水に5~10分さらすと辛み成分が抜けるので、ネギ特有の後味の悪さもなくなります。

ただ、あまりさらし過ぎると、うま味まで水に溶け出してしまうので注意が必要です。

また、繊維にそって切るほうが歯ごたえがいいです。

加熱しても水分がでにくく、水っぽくなるのを防ぎ、うま味が残りやすいです。

●包丁や玉ねぎの切り口を水で濡らしておく。

●切る前に玉ねぎをよく冷やしておくと、刺激成分が揮発しにくくなり、涙が出にくくなります。

●よく切れる包丁で細かく切ると、玉ねぎの繊維をつぶさないので、刺激成分を抑えることができます。

生だと、辛み成分が強いために甘みを感じにくくなっています。

しかし、辛み成分である硫化アリルは、揮発・分解しやすい。

加熱すると、壊れたり蒸発したりして甘み成分が残るので、甘さを感じるようになるのです。

細かくいうと葉ということになりますが、ラッキョウやニンニクも同じようなものになります。

玉ねぎの種類

| 新玉ねぎ | |

|---|---|

| 春先に出まわる早生種。

やわらかくで辛みが弱く生食に向いています。 収穫後すぐに出荷されるので、とてもやわらかいです。 フレッシュで辛み成分も少ないため、水や空気にさらさなくても、生でバクバク食べることができます。 |

|

| 小玉ねぎ | |

| 別名を「ペコロス」といい、3cmほどの小さな玉ねぎになります。

玉ねぎを密植させて小型化したものであり、丸のまま煮込み料理に使われたりします。 |

|

| 赤玉ねぎ | |

| 赤紫色の外皮をした品種であり、黄玉ねぎよりも水分が多く甘みが強い。

彩りをいかしてサラダなどにするといいでしょう。 |

|

| 紫玉ねぎ | |

| 辛味や刺激が少なくやわらかいので、生で食べるのに適しています。

彩りがいいので、サラダや酢のものなどによく使われています。 |

|

| 葉玉ねぎ | |

| やわらかい葉のついた、玉部分が生育途中の玉ねぎ。

葉つきのまま、ゆでて酢みそ和えなどにすると美味しいです。 |

|

| サラダ玉ねぎ | |

| 春先のわずかな期間に出まわる白玉種。

水分が多く、辛みや香りもひかえめなので生食に向いています。 |

|

| エシャロット | |

| 玉ねぎの変種であり、玉ねぎほどは甘くないです。

ソースや煮込み料理の香りづけなどに使われています。 |

|

| 湘南レッド | |

| 赤玉ねぎの中で最も味がいいとされている品種。

辛みも香りもマイルドなので、生食に向いています。 |

|

| 貝塚早生 | |

| 辛みがマイルドでみずみずしく、生でも加熱しても美味しく食べられます。 | |

| フルーツ玉ねぎ | |

| 名前の通り、フルーツのように鮮度が高い、甘みの強い玉ねぎ。

生でも加熱しても美味しく食べることができます。 |

|

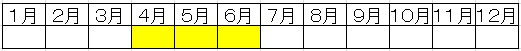

玉ねぎの旬

旬のカレンダー

玉ねぎの本来の旬は4月~6月ですが、北海道産は秋が旬で、新玉ねぎは春が旬になります。

貯蔵性が高いので、一年中比較的平均して市場に出まわっています。

品薄期や不作の年には、外国(主にアメリカ・ニュージーランド・台湾)などから輸入されることも多く、供給は安定しています。

玉ねぎの産地

|

都道府県別収穫量(農林水産省 平成24年統計 参照) |

|---|

| 北海道 全国収穫の60.6%の構成比 665,000t |

| 佐賀県 全国収穫の11.2%の構成比 122,800t |

| 兵庫県 全国収穫の 8.0%の構成比 87,500t |

玉ねぎは、春まきと秋まきに分けられます。

春になると九州などの暖かい地域から産地が北上していきます。

北海道は3月にタネをまき8月~10月に収穫し、低温貯蔵施設で保存した後、翌3月まで長期に渡って出荷していきます。

佐賀県・兵庫県・愛知県などは、6月にタネをまき翌4月~6月に収穫し、その後乾燥させて秋まで出荷しています。

また、中国からの輸入ものは周年流通しています。

玉ねぎの上手な選び方

- 芽や根が出ていないもの。

- 皮に傷がなく乾いていてツヤがあるもの。

- 同じサイズならずっしりとした重みがあるもの。

- 丸々としながらも首と根の部分がしまっているもの。

- 玉ねぎは頭の部分から傷むので、この部分がしっかりと固いもの。

玉ねぎの保存法

玉ねぎをネットに入れ、風通しの良い冷暗所に吊るしておくと、2ヶ月くらいは保存できます。

玉ねぎは、冷凍することで繊維が壊れ、うまみや甘さが出やすくなるので、冷凍に向いている野菜。

みじん切りか薄切りにしたものをじっくり炒めてから、小分けして冷凍しておくと便利です。

【玉ねぎのカロリーや栄養はコチラ】

▶▶玉ねぎのカロリー一覧と糖質!栄養や効果なども紹介