いわしの種類と特徴

マイワシの特徴

別称・方言

ヒライワシ(宮城県仙台)・ヤシ(福島)・ナナツボシ(東北・兵庫県明石)・カブダカ(三重・和歌山)・ヒラゴ(高知・瀬戸内海)・オラシャ(広島)・コバ(福岡県玄海)

名前の由来

いわしという名前の由来は、いやしい魚という事や、陸に揚げるとすぐに弱って腐りやすい魚であることのよわしからついたといわれています。

特徴

マイワシは、ニシン科の海水魚。

日本各地の沿岸や東シナ海・中国・台湾・オホーツク海・サハリンなどに分布。

大群をなして春から夏に北上し、秋から冬に南下する回遊魚で、いわしの代表種です。

体長約20~30cmであり、表層を大きく口を開けながら泳ぎ、口内に入ってくるプランクトンを食べています。

産卵期は12~6月で、寿命は8年前後。

マイワシの漁獲量は、ここ数年大幅に減っています。

最近のピークは昭和63年であり、今はその100分の1以下しか獲れていないです。

不漁の原因は、エサが足らなくなったことや、乱獲や温暖化などにより環境が変わってきたことだと考えられています。

食用での利用は、稚魚や幼魚のちりめんじゃこ(しらす干し)や干物(めざし・丸干し・開き)や缶詰・魚肉練製品(つみれ・かまぼこ・竹輪)等、非常に多いです。

いわしは、鮮度が落ちるのが非常に速い魚ですが、新鮮なものは刺身で食べると、いわし本来のうま味を十分に味わうことができます。

いわしは小骨が多いので、包丁を使うと身に残ってしまうため、手開きにするといいでしょう。

手開きにしたいわしは細かくたたいて、味噌やしょうが汁・酒・片栗粉などと練り混ぜてつみれにし、シンプルな汁ものにするのが向いています。

また、ふわっとした食感と独特のうま味が楽しめるので、鍋ものに入れても美味しいです。

いわしの梅干し煮は、梅干しの酸で骨までやわらかくなるので、いわしを丸ごと食べることができます。

梅干しに含まれるクエン酸が、鉄やカルシウムの吸収を助けてくれる作用があります。

カタクチイワシの特徴

別称・方言

カタクチ・セグロイワシ・ヒシコイワシ/マサゴ(宮城)・ホシコ(新潟)・シコイワシ(東京・神奈川県三崎)・ボホワレイワシ(富山)・ホウタレ(広島・愛媛)・タレクチイワシ(京都・鳥取・島根)

名前の由来

カタクチイワシという名前の由来は、下顎が上顎より極端に短いため、片口に見えることから。

特徴

カタクチイワシ科の海水魚で、日本各地や朝鮮半島・中国・台湾・フィリピンの沿岸に分布。

いわし種の中では小型種で、体長約10~15cm。

大群をなして表層を近くを泳ぎまわり、動物プランクトンを食べています。

周年産卵しますが、本州の太平洋岸では春と秋に産卵期があります。

近年では、マイワシの不漁に対してカタクチイワシの水揚げ量が増加し、全国各地の巻き網や地引き網などで獲れています。

ウルメイワシの特徴

別称・方言

マナゴイワシ(秋田)・メブトイワシ(新潟)・センキ(千葉)・ギトウ(五島)・ミギライワシ(富山)・ドウメ(米子・松江)

名前の由来

ウルメイワシという名前の由来は、目のふちが赤みうるんでいるように見えることから。

特徴

ウルメイワシは、ニシン科の海水魚。

本州以南やオーストラリア南岸・紅海・アフリカ東岸・北米大西洋岸・ベネズエラ・ギアナ海岸・カリフォルニア沿岸・ペルー・ガラパゴス・ハワイなど、さまざまな地域に分布。

体長は約20cmで、大きな群れを作り回遊し小形の動物プランクトンを食べています。

マイワシに比べて脂が少なく、鮮魚よりも干物として加工されています。

ウルメイワシの旬は冬であり、秋の終わり頃から身がしまってきます。

イワシ関連

煮干し

煮干しは、小魚を煮て干したもので、主に出汁をとるために利用されています。

煮干しには、うま味のもとになるイノシン酸が多いのが特徴。

最近では、煮干しそのものを食べられることを明記して、健康にいい食品であることを訴求している商品も増えています。

めざし

めざしは、ウルメやカタクチイワシを塩水にひたして干したもの。

小さいいわしを干す時、扱いやすいように目に竹串やわらなどを通したものになります。

カルシウムが豊富なだけではなく、マグネシウムやリンなどのミネラルや、カルシウムの吸収を助けるビタミンDなども含まれています。

栄養が凝縮され、より美味しさを感じることができます。

田作り

田作りは、ゴマメ(小型のカタクチイワシを素干ししたもの)を砂糖と醤油で煮たもの。

おせち料理の祝い肴として知られています。

みりん干し

いわしを背開きにして内臓を取り除き、しょうゆとみりんを主体とした調味液に漬けて乾燥したもの。

アンチョビ

アンチョビは、カタクチイワシなどを塩漬けにして熟成させ、オリーブオイル漬けにしたイタリア生まれの発酵保存食。

パスタやピザ・バーニャカウダなどに使われています。

ちりめんじゃこ

ちりめんじゃこは、いわしの稚魚を塩ゆでしてから干したもの。

カルシウムを含む食品の代名詞となっています。

魚そのものはシラスといい、その名前で呼ばれることもあります。

オイルサーディン

いわしの頭と内臓を取り除き、塩水に軽く漬け、オイルで煮込んで缶詰にしたもの。

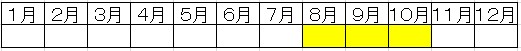

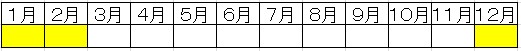

いわしの旬

旬のカレンダー(カタクチ・ウルメいわし)

いわしは、基本的には1年を通じ美味しいものが出回りますが、一般的には秋が旬。

ただ、初夏に旬を迎える地域もあります。

特に関東では、梅雨時のイワシは入梅いわしと呼ばれ、骨がやわらかいため刺身には最適になります。

いわしの産地

|

農林水産省(平成24年漁業・養殖業生産統計)参照 |

|---|

| 千葉県 全国漁獲の15.1%の構成比 78,900t |

| 三重県 全国漁獲の10.5%の構成比 55,000t |

| 茨城県 全国漁獲の8.8%の構成比 46,000t |

いわしは、日本各地の沿岸で捕獲されていますが、千葉県銚子産のものは良いとされています。

日本の総漁獲量の3分の1を占めますが、その大部分はハマチやタイなどの養殖魚のエサや肥料に回され、食用になるのはごくわすかです。

いわしの上手な選び方

- 目が澄んでいるもの。

- 目が赤く充血していないもの。

- うろこの銀色が光っているもの。

【いわしのカロリーや栄養はコチラ】

▶▶▶いわしのカロリー一覧と糖質!栄養や効果なども紹介